Житие Cщмч Константина (Пятикрестовского)

|

|

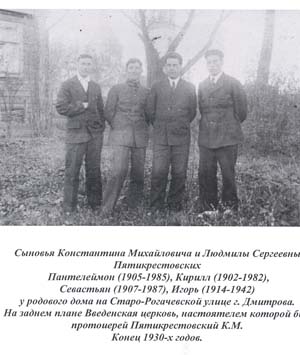

С началом Великой Отечественной

войны все четыре сына Константина Михайловича и Людмилы Сергеевны

были призваны в ряды Красной армии. Для каждого из них война прошла

по-разному: старший - Кирилл получил тяжелое ранение ноги и был

комиссован в 1942 году. Потом он работал на фабрике бухгалтером.

Второй сын Пантелеймон служил в железнодорожных войсках, с августа

1944 по август 1945 года был в составе 47-й железнодорожной бригады.

Прошёл Румынию, Венгрию, Чехословакию и Австрию и был демобилизован

в 1946 году. О годах службы в Красной армии во время Великой Отечественной

войны Пантелеймон Константинович оставил книгу интереснейших воспоминаний,

в которой описал реальные события, не думая об идеологических предпочтениях

того времени. |

|

|

|

Но

главное, что благодаря стараниям Пантелеймона Константиновича в

семейном архиве собраны книги, многочисленные письма и фотографии,

систематизированные и сведенные в альманахи и альбомы. Он сохранил

для своей семьи память о давно ушедших предках в суровые времена,

когда это было небезопасно. Причём его сыновья любовь была так велика,

что «в честь трагически погибшего родителя он решил назвать Константином

своего сына, родившегося 9 мая 1938 года». Как пишет Дмитрий Константинович,

его дед уже с юных лет увлекался литературным творчеством: писал

стихи, рассказы, издавал вместе с братом Севастьяном и другими ребятами

рукописный журнал и даже получил 2-ю премию на городском конкурсе

за лучший рассказ (первую нельзя было в то время получить по происхождению).

Из-за царившей дискриминации братья не смогли также получить высшего

образования. Но как говорится: «Господь просвещение мое», поэтому

природная интеллигентность, доброта, тонкий юмор притягивали к ним

самых разных людей. Севастьян Константинович Пятикрестовский, наделенный

от Бога музыкальными способностями и прекрасным голосом с 1940 по

1957 год работал в ансамбле песни и пляски Центрального Дома культуры

железнодорожников. Во время войны в составе ансамбля с концертами

он объехал всю страну. Свои воспоминания и впечатления он оставил

также на бумаге: рассказы с картинками из жизни дмитровских обывателей

и «Юношеский дневник» оказались не только высокоодарёнными литературными

произведениями, но и важным источником по истории родного края и

своей родословной. |

|

Из дневника

мы узнаём о Константине Михайловиче, что он «имел легкий, открытый,

доверчивый характер. Был тонким юмористом. Добряком и хлебосолом.

Был искренне религиозным человеком и в последние годы отводил молитве

и духовному чтению много времени». Среди страниц дневника Севастьяна

вложена небольшая записка очень важного содержания: «Отрешившись

от материальной жизни, отец чаще обращается к Богу, служит истово

и неторопливо, заводит знакомство духовными лицами: например, отцом

Самуилом, который изредка приходил к отцу и спрашивал его разрешения

помолиться в храме. Отец давал ему ключи от церкви и тот, запершись

в храме, молился на коленях перед чтимыми иконами Введенской церкви.

Мать у монахинь брала духовные книги и часто говорила мне о записках

Мантурова , которые ей очень нравились. Как бы предчувствуя грядущую

катастрофу, мои родители отрешались от земной жизни и готовили себя

к недалёким уже страданиям и близкой смерти». |

|

Пантелеймон Константинович Пятикрестовский (слева) с сыновьями на могиле матери – Людмилы Сергеевны в ограде Введенской церкви. Дмитров 1970-е гг. |

Последний

сын Виталий Константинович, работавший учителем в одной из дмитровских

школ, в начале 1942 г. служил в 28-й отдельной стрелковой бригаде

в звании сержанта. На почтовых карточках, присланных родным и коллегам,

значился адрес: полевая почта 1641, 3 батальон, пульрота, школа

младших командиров. Летом 1943 года в возрасте 29 лет младший лейтенант

Виталий Константинович Пятикрестовский, в боях за Родину, верный

воинской присяге, проявив геройство и мужество, пропал без вести.

Дома его не дождались супруга Анна Степановна Старшова, тоже учительница,

и сын Игорь, родившийся в январе 41-го. Во дворе гимназии «Дмитров»

есть памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны - дмитровчанам.

На памятной доске среди других имён увековечено и его имя. Осенью 1941 года, когда Дмитров оказался на линии фронта, в отсутствие сыновей на плечи Людмилы Сергеевны легла вся тяжелая работа, продолжался и конфликт и тяжбы с квартирантами. 28 ноября Людмила Сергеевна, спасаясь от немцев, покинула дом на Введенской улице. Посуда и другие ценные предметы были закопаны в саду. Не все вещи удалось найти по возвращении. Одна из реликвий того «клада», потерянная в то время - серебряный иерейский крест на цепочке, принадлежавший Константину Михайловичу Пятикрестовскому, был обретен весной 2001 года его внуком Вадимом Пантелеймоновичем. |

|

|

Время находки

выглядит как знак свыше. Ведь незадолго до этого в декабре 2000

года было принято решение о включении имени о. Константина в Собор

новомучеников и исповедников. Людмила Сергеевна Пятикрестовская, пережив голод и холод, тяжелейшие утраты близких ей людей, умерла на Светлой Пасхальной неделе в Великий праздник Победы 9 мая 1945 года. Отпевание происходило в воскресенье 13 мая по пасхальному обряду. Священник, митрофорный протоиерей Василий Шумов, знавший К. М. Пятикрестовского, сказал что «будет безвозмездно хоронить жену своего брата». Кроме того, он предложил похоронить матушку в ограде церкви, что и было сделано. На поминках Людмилы Сергеевны присутствовали ровно 40 человек. Сыновья Константина Михайловича и Людмилы Сергеевны, за исключением Виталия, погибшего на войне, прожили долгую жизнь и умерли в 80-летием возрасте. |

|

|

Как

считает Дмитрий Константинович, даже в этом ещё раз проявилась их

родство. Правда, его дед Пантелеймон Константинович в последние

годы жизни тяжело болел, но за эти страдания Господь взял его к

Себе в день Своего Преображения: 19 августа. Это произошло в 1985

году через три недели после празднования 80-летия. А начатое им

дело: пополнение семейного архива продолжил его внук. 7 марта 2004 года Дмитрий Константинович был приглашён на торжественную службу, посвященную освящению восстановленного храма в честь Архангела Михаила. Её возглавил архиепископ Можайский Григорий, викарий Московской епархии. Накануне прошло и торжественное освящение иконы священномученика Константина, написанной художницей Татьяной Леонидовной Глазуновой. Сейчас продолжатели рода Пятикрестовских - это 6 внуков, 13 правнуков и 10 праправнуков, а в родовом доме, принадлежавшем Константину Михайловичу, и сегодня хранится икона Архангела Михаила, подаренная ему отцом - Михаилом Степановичем в 1899 году в честь назначения его священником в церковь Архангела Михаила в селе Коробчеево |

|

К

сожалению, не осталось никаких свидетельств относительно того, бывал

ли Константин Михайлович Пятикрестовский на родине своих прародителей,

но, возможно и бывал проездом, так как брат его деда священника

Стефана Пятикрестовского, Павел Иванович, как мы указывали вначале

служил пономарём в Никольской церкви и с семьёй проживал на Пяти

крестах. В Коломенском же уезде жила и многочисленная родня. |

|

|

Семья Пятикрестовских и настоятель Никольского храма о. Андрей 3 июня 2010 года возле памятника Пять крестов. |

Аттестат воспитанника Московской Духовной Семинарии Константина Пятикрестовского, сына диакона Московской Космодемьянской, на Покровке церкви Михаила Стефанова Пятикрестовского. |

Праправнуки

Константина Михайловича, Александра и Вячеслав Пятикрестовские у

могил Параскевы Александровны Пятикрестовской (†1914) и Агриппины

Павловны Бриллиантовой (†1897), матери и бабушки о. Константина.

Москва, Преображенское кладбище.

Праправнуки

Константина Михайловича, Александра и Вячеслав Пятикрестовские у

могил Параскевы Александровны Пятикрестовской (†1914) и Агриппины

Павловны Бриллиантовой (†1897), матери и бабушки о. Константина.

Москва, Преображенское кладбище.